9 techniques de jardinage, inhabituelles et élégantes, qui m'inspirent

Cette série d’articles fait partie de mon projet sur l’agroécologie. Je l’ai publiée pour la première fois dans Mésange, une newsletter éphémère.

Au fil des ans, à travers mes études d’agronomie, mes observations en voyage, mes lectures scientifiques et ésotériques, j’ai découvert de nombreuses techniques de jardinage et d’agriculture inhabituelles que je trouve élégantes et inspirantes.

J’aimerais essayer de les mettre en œuvre dans notre future jardin-forêt expérimental, et j’ai déjà commencé à en expérimenter certaines.

En voici 9, et j’en ajouterai probablement d’autres dans le futur…!

Sommaire

- 1. Travailler avec les escargots et les limaces (plutôt que contre)

- 2. Redécouvrir les légumes pérennes

- 3. Travailler avec les arbres pour réguler les mauvaises herbes

- 4. Cultiver des fraises à 4000 m d’altitude

- 5. Mettre en place un troupeau polyspécifique

- 6. Capter et stocker passivement l’eau sur un terrain

- 7. Faire pousser des objets dans le potager

- 8. Orchestrer le jardin avec des protéodies

- 9. Fertiliser le potager avec la méditation

- Vous avez apprécié cet article ?

- Comment suivre mes explorations ?

1. Comment travailler avec les escargots et les limaces (plutôt que contre) ?

Depuis quelques années, lorsque je remarque que des escargots ou des limaces commencent à grignoter mes légumes, je reste équanime.

Alors que je les observe grimper, saliver, croquer, mes mains se mettent à trembler. Devrais-je les capturer, une par une, pour nourrir les poules ?

Mais au lieu de cela, je ne bouge pas. Je reste équanime. Et j’observe…

2. Comment gagner du temps en réintroduisant des légumes vivaces ?

L’une des tendances actuelles dans les milieux de l’agroécologie et de la permaculture est le développement de forêts nourricières, ou jardins-forêts.

Quand on n’a pas un grand terrain, ou qu’on veut garder son potager, il existe une façon intermédiaire d’intégrer quand même cet aspect pérenne dans notre pratique : les légumes vivaces, pérennes, ou perpétuels.

3. Comment travailler avec les arbres pour réguler les herbes folles dans le jardin ?

Dans l’agriculture et le jardinage manuels, le contrôle des “mauvaises herbes”, des herbes folles, peut-être l’une des tâches les plus difficiles et les plus longues.

Il y a longtemps, en naviguant sur internet, je suis tombé sur une technique visant à utiliser les arbres pour contrôler le développement des adventices.

C’est la culture intercalaire avec l’arbre inga (inga alley cropping), développée au Honduras, en Amérique centrale.

4. Comment cultiver des fraises à 4000 m d’altitude ?

En 2008, je voyage à travers l’Amérique du Sud, quand, à 4000 m d’altitude, dans le haut plateau péruvien où il gèle habituellement pendant la nuit, je tombe sur des fraises…

Comment peut-on faire pousser des fraises à une telle altitude, dans un environnement aussi rigoureux ?

5. Pourquoi mettre en place un troupeau polyspécifique ?

On entend souvent parler des différences entre polyculture et monoculture. Mais qu’en est-il des troupeaux polyspécifiques et monospécifiques ?

Alors que la monoculture simplifie un écosystème, la polyculture se rapproche des écosystèmes naturels en essayant de maintenir une plus grande biodiversité. De même, un troupeau monospécifique de vaches qui broutent un champ est une simplification des écosystèmes où, normalement, une diversité d’herbivores broute dans la même zone.

Alors, pourquoi créer un troupeau polyspécifique ?

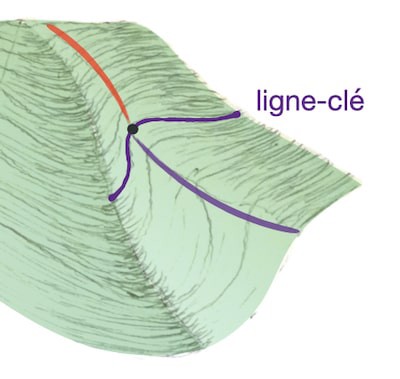

6. Comment capter et stocker passivement l’eau sur un terrain avec le principe de la ligne-clé ?

De nos jours, capter et stocker l’eau semble de plus en plus essentiel pour le jardinage et l’agriculture.

Dans certaines circonstances, le sol lui-même est un excellent réservoir d’eau. Avez-vous déjà vu, par exemple, des arbres rester verts alors que la sécheresse a déjà desséché l’herbe depuis des semaines, voire des mois ? Cela témoigne de la grande quantité d’eau qui peut être stockée dans le sol.

Mais comment mettre à profit ce stock d’eau potentiel ?

7. Comment faire pousser des objets dans le potager ?

Cette toute petite bouteille de 4,5 cm de large et 10 cm de haut, aux formes si sophistiquées, est une gourde, un fruit de la famille des courges, qui s’est développée dans un moule.

Me croyez-vous ?

En y réfléchissant, si l’on a déjà un jardin, une ferme en permaculture, une forêt comestible, n’est-il pas tout naturel de faire pousser ses propres objets ?

8. Comment orchestrer le jardin avec des protéodies ?

Alors que nous nous promènons dans un vignoble, quelque chose d’étrange attire notre attention.

Des haut-parleurs ! Reliés à une batterie et à un panneau solaire.

Le vigneron nous explique que les haut-parleurs diffusent en fait une séquence de sons spécifique, une protéodie, qui stimule la croissance des pieds de vigne.

Les protéodies ! La musique des protéines.

9. Comment fertiliser un jardin avec la méditation ?

Il y a environ 10 ans, ma grand-mère m’a remis une copie d’un article qu’elle avait trouvé dans un magazine. Ce texte affirmait que certains agriculteurs en Inde méditaient tous les matins dans leurs champs pour augmenter le rendement des cultures.

Augmenter le rendement en utilisant la méditation ? Les méditants matérialisent-ils des nutriments juste avec leur esprit ?

Je ne pouvais pas imaginer comment une telle chose pouvait se produire et je ne savais pas quoi penser…

À suivre, pour découvrir d’autres techniques de jardinage inhabituelles, mais élégantes et inspirantes ;)

Vous avez apprécié cet article ?

Super ! Alors vous aimerez peut-être lire mon essai sur les plantes “invasives” où j’invite à essayer de penser comme un écosystème, ou découvrir notre projet de jardin-forêt expérimental.