Utiliser des arbres têtards comme 'murs vivants' pour créer des structures agroécologiques. Quelques idées de design

Cet article fait partie de mon projet sur l’agroécologie. Je l’ai publié pour la première fois dans Mésange, une newsletter éphémère.

Comme je projette de développer un jardin-forêt expérimental, je rassemble des idées et je commence à expérimenter à petite échelle (sur le terrain de mes parents).

Récemment, j’ai étudié les trognes ou arbres têtards, une ancienne technique culturale (ou, peut-être, une branche du land art ?).

Sommaire

- Formes anciennes dans les agroécosystèmes

- Un cercle d’arbres pour faire un bac à compost vivant

- Un cercle d’arbres pour faire un jardin surélevé vivant

- Une rangée d’arbres pour faire une terrasse vivante

- Une rangée d’arbres pour faire une baissière

- Une rangée d’arbres pour faire le bord d’une mare

- Des possibilités infinies…

- Vous avez apprécié cet article ?

- Comment suivre mes explorations

Formes anciennes dans les agroécosystèmes

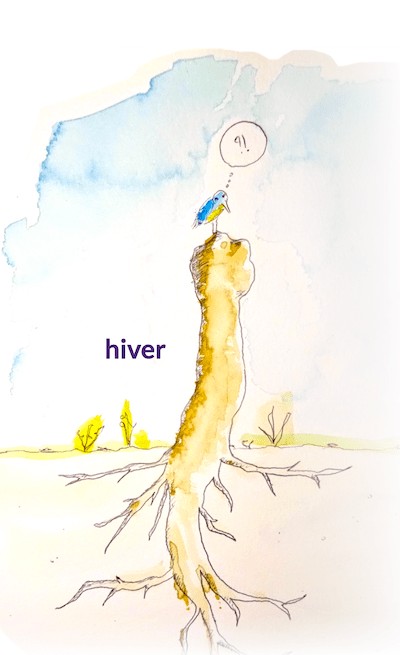

Trogner un arbre consiste à tailler régulièrement toutes ses branches, par exemple tous les 1, 5 ou 15 ans. Du fait de ce traitement, il développe une forme singulière au fil des années…

D’une certaine façon, cette pratique est une imitation de ce que font les castors dans la nature ! Le long des rivières et des lacs, ils débitent des arbres qui repoussent l’année suivante.

Jusqu’à il y a environ un siècle, ces trognes étaient très courantes dans les paysages de bocage européens. En effet, elles produisent beaucoup de bois de chauffage, des feuilles pour le fourrage des animaux, elles peuvent servir de support pour des lianes comme la vigne, elles créent un microclimat, etc. Aussi, elles abritent une biodiversité importante, comme des insectes rares1, et elles ont tendance à vivre beaucoup plus longtemps que les autres arbres.

Parfois, les troncs de ces arbres fusionnent, évoquant des silhouettes énigmatiques… On appelle cela la coalescence ou l’anastomose des troncs.

Mais, me suis-je demandé, que se passerait-il si on plantait des trognes très très près les unes des autres ? Est-ce qu’elles fusionneraient plus vite ?

Et, si on les plantait très très près, en ligne, est-ce qu’elles formeraient une sorte de… mur vivant ?

Ces murs pourraient-ils façonner des structures agroécologiques — comme un bac à compost vivant, une terrasse ou une île sur un étang ?

Je n’ai pas trouvé d’exemples de tels murs vivants. Alors, j’ai commencé à les imaginer…

Un cercle d’arbres pour faire un bac à compost vivant

À l’automne, semons quelques glands d’une forêt voisine.

Très très proches les uns des autres. Tous les 10 cm, 5, ou même moins ? Par exemple, disons, sur un cercle de 120 cm de diamètre.

Comme je l’ai décrit dans un autre article, les glands germent très facilement, rendant le chêne facile à propager.

En commençant déjà à accumuler le compost ou les toilettes sèches à l’intérieur de ce cercle, on apporte des nutriments, aidant les jeunes plants à se développer plus rapidement.

Ensuite, attendons quelques années.

Une fois que les petits arbres atteignent la hauteur qui nous convient, disons environ 90 cm de haut, commençons à les tailler ; et de nouveau, chaque année. Lentement, leurs troncs vont grandir et s’anastomoser, créant ainsi un bac à compost vivant.

Sous terre, leurs racines tisseront un dense réseau, empêchant la fuite des nutriments. Et chaque année, les branches repousseront.

Puis, en hiver, on taille ces nouvelles branches. Comme elles n’ont qu’un an, des outils manuels devraient suffire. Une belle récolte pour alimenter un poêle-rocket ou pour faire du bois raméal fragmenté !

Vous voulez garder un peu d’ombre ? Oubliez juste de tailler l’un des têtards !

J’ai déjà commencé une expérience similaire chez mes parents (oh, je crois que j’ai oublié de les prévenir… !).

Un cercle d’arbres pour faire un jardin surélevé vivant

À ce stade, pourquoi ne pas planter quelques légumes dans ce cercle ? Notre bac à compost devient un jardin surélevé très fertile !

Et on peut imaginer une tout autre forme que le cercle.

Bien sûr, en été, l’ombre des nouvelles branches peut être trop dense pour les légumes.

On pourrait alors préférer des plantes comestibles qui aiment l’ombre, comme certaines fougères, des hostas, ou même des baies. Ou bien, on pourrait planter des lianes qui utiliseraient les branches comme des tuteurs, comme de la vigne ou des haricots. Ou encore, on pourrait tailler quelques branches de temps en temps, pour optimiser l’accès à la lumière de nos légumes, tout en les gardant à l’abri d’éventuelles vagues de chaleur.

D’ailleurs, saviez-vous que les jeunes feuilles du chêne se mangent ? Ainsi, le mur vivant de notre potager surélevé est aussi un mur comestible !

Une rangée d’arbres pour faire une terrasse vivante

Imaginons maintenant que nous ayons une prairie en pente.

On aimerait y faire des terrasses, mais on n’a pas de pelleteuse et, en fait, on n’est pas si pressé que ça.

Alors, plantons à nouveau des chênes, mais cette fois, en rangées suivant les lignes de niveau.

Très très près, disons tous les 10 cm, 5 ou même moins.

Après quelques années, on les taille lorsqu’ils atteignent la hauteur souhaitée pour faire une terrasse.

20 cm de hauteur ? 50 cm ? 1,5 m ?

Année après année, ils se développeront en têtards. Lors de fortes pluies, les particules de sol érodées auront tendance à sédimenter à leur base, transformant lentement notre pente en terrasses de plus en plus plates.

Et ils fusionneront en un mur vivant ?

Une rangée d’arbres pour faire une baissière

Et si notre prairie était un peu moins pentue, ou si le sol était riche en argile ? Cela pourrait-il créer des baissières, sortes de dépressions inondées en cas de fortes pluies ?

Ainsi, au lieu d’être perdue, l’eau serait invitée à rester sur le terrain, à saturer le sol, et à recharger lentement la nappe phréatique au-dessous.

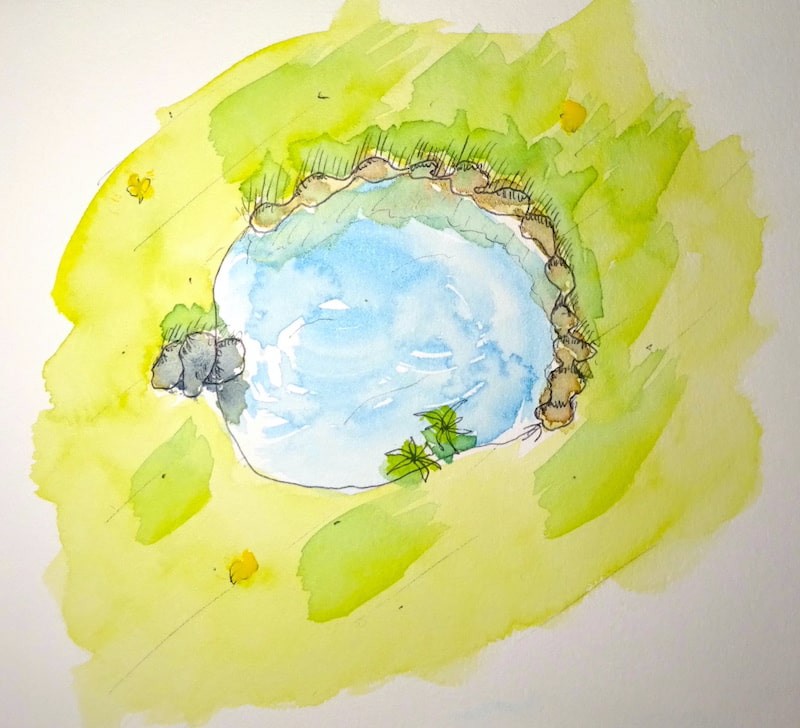

Une rangée d’arbres pour faire le bord d’une mare

Maintenant, imaginons que nous plantons une telle rangée d’arbres, mais le long d’un étang, d’une rivière, d’un canal.

Dans un sol toujours saturé en eau, le chêne risquerait de ne pas bien pousser. Le saule, au contraire, adorerait. De plus, il est aussi facile que le chêne à propager, par bouturage, cette fois-ci.

Ici, j’ai préféré garder un bord du bassin avec une pente douce. Il semble plus facile d’y entrer et d’en sortir, et cela permet d’avoir différentes profondeurs pour différentes sortes de plantes aquatiques.

J’ai aussi essayé de mettre cela en place sur le terrain de mes parents ! (oh, je devrais leur dire, d’ailleurs…)

Des possibilités infinies…

Ces trognes de saule autour de l’étang me rappellent les trognes de frêne que l’on plantait le long des canaux pour maintenir les berges dans le Marais Poitevin en France. Ils me rappellent aussi les chinampas, cette technique agricole dans la vallée de Mexico, où les saules étaient également utilisés pour consolider des îlots de jardins surélevés sur le lac peu profond.

Mais, dans un cas comme dans l’autre, il ne semble pas qu’ils aient planté ces arbres si près les uns des autres.

Les saules me rappellent aussi les clôtures vivantes, où l’on plante les saules assez proches les uns des autres, et parfois on les tresse, pour créer des clôtures. Dans une autre variante, appelée plessage, les arbres spontanés d’une haie sont également tressés.

Pour la première fois, l’année dernière, j’ai vu une jeune haie plessée dans le Morvan, en France. Mais les arbres n’étaient pas assez proches pour apparaître comme un mur continu.

Cela me rappelle aussi les ponts vivants “tissés” en Inde à partir de figuiers à caoutchouc !

En écrivant et en dessinant cet article, je me suis rendu compte qu’il existe une pratique qu’on appelle le façonnage d’arbre (tree shaping), qui inclut même la culture de meubles… !

Mais, dans tous ces exemples, il ne semble pas y avoir de murs vivants… Je me demande quel genre de paysages pourraient émerger à partir de murs vivants ?

Si vous avez remarqué de telles structures agroécologiques quelque part, ou si vous voulez aussi essayer, dites-le-moi, je serais super intéressé !

- J’écrirai peut-être quelques autres articles plus documentés sur les trognes à l’avenir, car je les trouve très inspirantes ! Pour l’instant, en guise d’exemple intéressant sur cette pratique, j’ai trouvé cet article scientifique en anglais, bien écrit et en libre accès, d’une équipe de la République tchèque. Ils ont étudié comment le trognage des arbres peut contribuer à préserver certaines espèces menacées. De nombreux insectes, par exemple, ne peuvent vivre que sur des arbres creux exposés au soleil et ne survivent pas dans les forêts denses. Dans la nature, les grands herbivores et les incendies peuvent fortement perturber les forêts, créant ainsi des arbres creux exposés au soleil. Les auteurs suggèrent alors que le trognage peut remplacer ces perturbations naturelles qui sont devenues rares dans les forêts européennes.

- Expérience précédente (13/26) : Un mystérieux traitement énergétique à Taïwan. Mais efficace

- Prochaine expérience (15/26) : En ville, où trouver des lieux peu exposés aux ondes électromagnétiques ?

Vous avez apprécié cet article ?

Super ! Alors vous apprécierez peut-être de lire notre projet de jardin-forêt en climat méditerranéen, de voir comment nous avons cultivé un micro-jardin sur le toit de notre immeuble à Taïwan, ou de lire un essai sur les ‘plantes invasives’, ou je vous invite à penser comme un écosystème.