Trois expériences agroécologiques pour préparer notre projet de jardin forêt

Cette lettre est le 3e épisode de mon 🔭 Carnet de Laboratoire, une newsletter mensuelle où je partage mes explorations.

Pour préparer notre futur jardin forêt expérimental avant de nous installer sur un terrain, j’expérimente chez mes parents.

J’explore différentes façons de cultiver des plantes avec le moins d’intrants possible, de faire pousser des légumes avec des arbres et des poules, de diversifier la production vers des biomatériaux en plus des plantes comestibles, etc.

Voici les 3 principales expériences agroécologiques sur lesquelles je travaille en ce moment…

Sommaire

1. Le jardin serpent

L’une des grandes questions qui se posent lors de la conception de toutes petites maisons autonomes est de savoir ce que l’on fait de nos pipis et cacas.

Pendant mes études d’agronomie, j’ai appris que des agricultrices et agriculteurs du Burundi, en Afrique de l’Est, démarraient leurs bananeraies grâce à des toilettes sèches mobiles.

Ils creusaient un trou, installaient une cabane au-dessus et utilisaient l’endroit pour faire leurs besoins. Au bout d’un certain temps, ils enlevaient la cabane, plantaient un bananier dans cette fosse remplie de riche fumier humain, ou fumain, et recommençaient avec un nouveau trou juste à côté de ce jeune bananier.

Crotte après crotte, bananier après bananier, ils régénéraient les écosystèmes, convertissant progressivement des terres pauvres en agroforêts luxuriantes.

J’adore cette histoire. J’ai donc commencé à faire la même chose autour de notre tiny house expérimentale.

Au lieu de considérer nos déjections comme une pollution nuisible à l’environnement, pourquoi ne pas les voir comme une ressource pour la restauration des écosystèmes ? Un cadeau sacré, élaboré avec amour dans l’intimité de nos entrailles, soigneusement déposé en offrande à la terre. Un engrais gratuit, local et DIY, pour démarrer n’importe quel projet agroécologique autour de la maison.

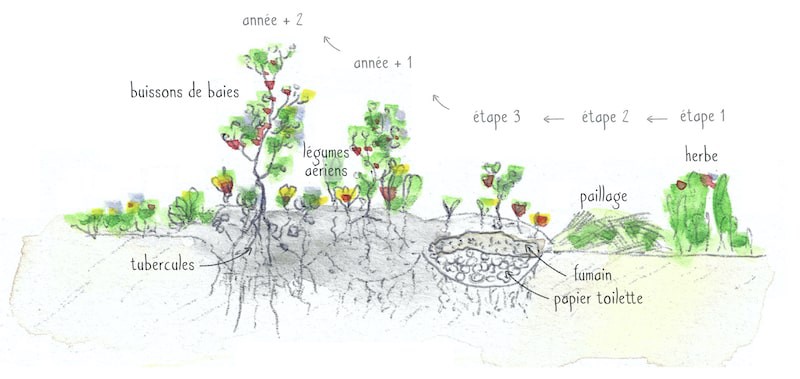

Chaque fois que notre seau de toilettes sèches est plein, je creuse un trou, j’y vide le seau, je recouvre le trou d’un peu de terre et j’y plante un mélange de plantes annuelles, de légumes vivaces et d’arbustes à baies.

Après environ 1 an, on peut récolter des légumes aériens comme les tomates ou les feuilles de chou kale. Après environ 2 ans, on devrait pouvoir récolter des baies comme les groseilles ou les framboises. Après environ 3 ans, les tubercules comme les pommes de terre ou les topinambours devraient s’être beaucoup multipliés, dans un compost noir très riche à l’odeur fraiche d’humus forestier.

Ainsi, crotte après crotte, notre potager s’allonge, il serpente autour de la maison…

2. Le jardin-forêt potager

À 50 mètres de l’expérience du jardin-serpent, se trouve la parcelle de forêt-jardin potager, qui devrait revenir sous la gestion de ma mère à un moment donné, lorsque nous trouverons un chanceux terrain sur lequel jeter mon dévolu de créativité agronomique.

Le potager-forêt fait environ 100 m2, avec un poulailler, une mare, un jardin de légumes et d’aromatiques, une haie comestible, quelques composteurs de toilettes sèches, et une minipépinière.

Cet endroit a l’air d’être un grand bazar. Pourtant, selon les limaces locales, c’est, à travers la Bourgogne toute entière, le fer de lance de la recherche en agronomie fabuleuse, un domaine de recherche encore méconnu.

Un lieu unique, où les poules se disent fraternellement acceptées parmi les légumes, même si, confessent-elles, elles ont parfois l’étrange sentiment d’être observées de manière obsessionnelle lorsqu’elles arpentent le potager — particulièrement lorsqu’elles goûtent innocemment aux laitues ou déracinent maladroitement les tournesols.

Dans cet essai agronomique, je m’inspire de l’agroforesterie, de la permaculture, de l’agriculture syntropique, des pratiques agricoles subtiles, de l’artisanat ancien, etc.

Bien que cet agroécosystème soit encore très jeune, des interactions complexes commencent à se manifester, comme lorsque la fertilité des fientes de poules passe du poulailler au potager ; lorsqu’un jeu complexe d’ombre et de lumière se déploie tout au long de la journée ; lorsque les grenouilles de la mare semblent se mettre à réguler la population de limaces dans le potager la nuit ; lorsque le système racinaire dense des griottiers absorbe, espérons-le, certains minéraux lessivés sous les composteurs des toilettes sèches ; et lorsque les poules, bien sûr, jouent le rôle de méga-herbivores en perturbant parfois considérablement ce petit écosystème encore fragile.

Cette année, parmi un nombre croissant de plantes médicinales et de légumes vivaces, j’ai planté quelques gourdes aux formes variées et énigmatiques, pour commencer à apprendre à cultiver mes propres objets dans le jardin.

Jusqu’à présent, à la fin du mois de juin, je suis fier d’annoncer au monde que, pour la première fois de ma vie, les plantes poussent vraiment dans mon potager. Nous avons déjà mangé beaucoup de courgettes et la récolte de tomates cerises est prometteuse.

Mais, il y a encore beaucoup de progrès à faire. J’espère que l’année prochaine, les plantes pousseront encore plus, grâce à des bordures vivantes, des plantes produisant de la biomasse, une plus grande densité de petits fruits, etc.

Dans cette zone que ma mère reprendra, je suis encore timide pour expérimenter avec des arbres plus grands qui pourraient nécessiter plus de travail à l’avenir, comme un travail d’élagage. Mais je peux explorer avec les arbres et leur taille dans l’expérience suivante…

3. Le réensauvagement d’une zone riparienne

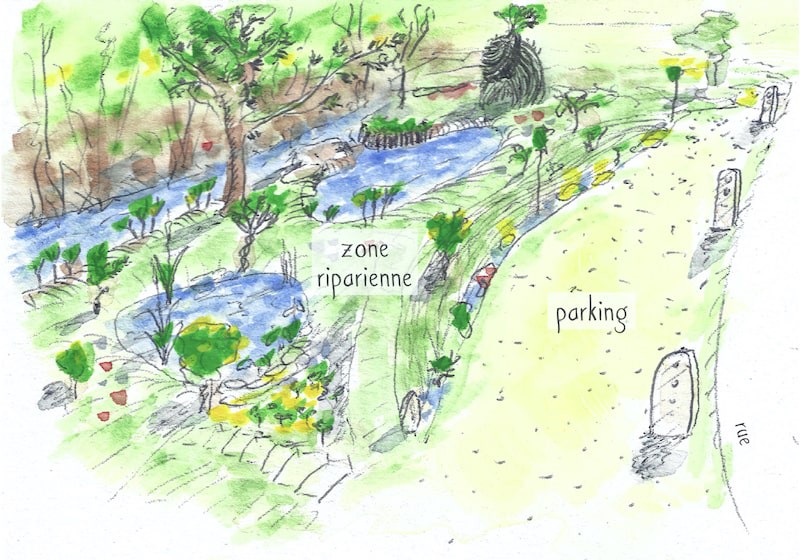

Mes parents ont récemment acheté un terrain situé entre une petite rue et un ruisseau.

Cette zone, souvent humide et parfois inondée, avait servi à déverser du fumier il y a quelques décennies et avait été laissée un peu à l’abandon pendant quelques années. Comme mes parents cherchaient un endroit où les visiteurs pourraient garer leur voiture facilement, nous avons pensé que ce terrain, le long de la rue, serait un endroit idéal pour créer une aire de stationnement.

Mais nous nous demandions comment créer un espace pour garer des voitures tout en protégeant et en régénérant cette zone riparienne, c’est-à-dire ce type d’écosystème fragile qui se développe le long des cours d’eau.

Tel était l’objectif principal de cette expérience : combiner, sur une si petite surface, deux usages qui peuvent sembler contradictoires à première vue.

Finalement, après plusieurs jours de travail avec une mini-pelle, quelques mois de remblayage, et quelques semaines supplémentaires de plantation, ce terrain contient maintenant un parking le long de la rue, et une zone riparienne embryonnaire en contrebas, comprenant deux mares.

Depuis que nous avons aménagé cette zone, j’ai beaucoup appris sur les zones ripariennes en observant les espèces d’arbres qui poussent spontanément le long du ruisseau, parmi lesquelles l’aulne, le frêne, le noisetier. J’ai aussi déjà remarqué plusieurs serpents, provoquant à la fois l’excitation d’être le témoin du réensauvagement d’un écosystème, et la résurgence de peurs archaïques de la nature sauvage — même si ces serpents étaient probablement des couleuvres inoffensives pour les humains.

Pour protéger le ruisseau d’un ensoleillement excessif, j’ai planté de nombreuses boutures de saules, cet arbre qui pousse si bien dans les zones humides.

Je vais en trogner quelques-uns, c’est-à-dire tailler toutes leurs branches chaque année, toujours à la même hauteur.

J’essaierai aussi d’en utiliser quelques autres pour faire un mur vivant d’un côté de la mare. Une idée que j’ai partagée dans une lettre précédente.

Chose intéressante, l’expérimentation avec les arbres et les écosystèmes m’invite à penser à long, voire à très long terme. Ces expériences avec les saules ont commencé il y a un an, mais elles pourraient se poursuivre pendant des années, des décennies, des siècles !

Alors que je me sens parfois pressé de trouver un terrain pour y développer mon projet — comment se fait-il que je n’aie pas encore commencé ? j’ai presque 40 ans ! — ; alors que je me demande quand la société actuelle va s’effondrer — cette année ? l’année prochaine ? — ; alors que je ne suis même pas sûr de me réveiller demain ; les saules me demandent paradoxalement de ralentir.

“Aussi incertains ces temps soient-ils — me murmurent-ils —, reste calme, fais-nous confiance, fais confiance à la Vie…”

À la prochaine ;)

Lénaïc

Vous avez aimé cet article ?

Super ! Alors, vous aimerez peut-être lire mon projet de jardin forêt expérimental.